【報告】学術講演会「大谷探検隊がクチャで収集したふたつの舎利容器」を開催【古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター】

2025.03.19

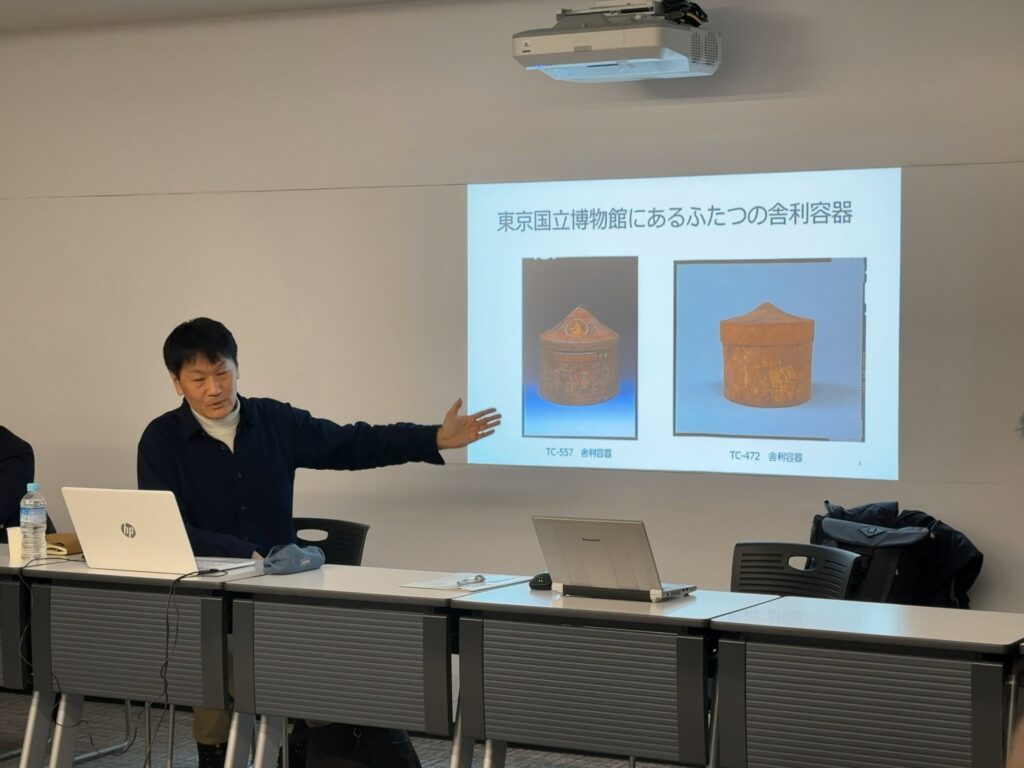

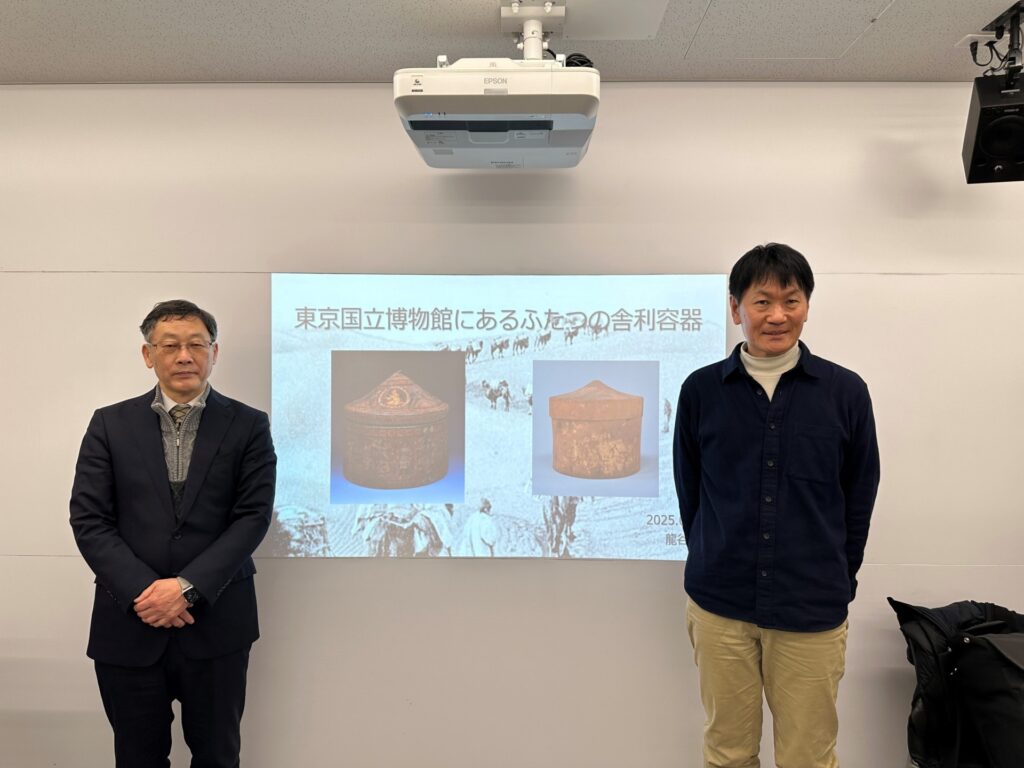

2025年3月4日(火)、龍谷大学大宮キャンパスで古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター(DARC)主催の学術講演会が開催された。 講演者は、東京国立博物館(以下東博)において、大谷探検隊将来品の整理・研究に従事されてきた勝木言一郎氏(同館学芸研究部特任研究員)で、講題は、「大谷探検隊がクチャで収集したふたつの舎利容器」である。

当日は、司会進行を荻原裕敏、講師紹介をDARCセンター長の三谷真澄がつとめた。東博には、大谷探検隊収集に関わる舎利容器が二点(TC-472, TC-557)所蔵されており、勝木氏は、この二点の舎利容器の発見の経緯、並びに同館がこれらの舎利容器を所蔵するに至った経緯について、館蔵資料を示しながら、紹介された。特に、今回の講演では、彩色画で名高いTC-557を中心に議論が構成され、舎利容器の構造の詳細や描かれている絵画の内容も解説していただいた。

講演会要旨

東博所蔵の二点の舎利容器の内、TC-472は、探検隊員が残した記録によって、発見の経緯や出土地点を跡付けることが可能であるものの、TC-557は探検隊員の活動を記した日記には言及されていない。具体的には、TC-472は中国・新疆ウイグル自治区のクチャにあるスバシ寺院跡で発見されたことが、同地を訪れた第一次探検隊員の堀賢雄・渡辺哲信の日記に、発見の経緯と共に言及されている。一方、TC-557は、海外の研究書も含めて、スバシで発見されたことが通説となっているが、実際には現在確認可能な探検隊員の日記に、関連する言及は見られない。

しかしながら、1979年に出版されたインタビュー記事において、第三次探検隊員の吉川小一郎は、当該の舎利容器発見の経緯と発見場所について、クチャのクムトラ遺跡にあるストゥーパで発見したと述べている。このような背景により、東博では、同舎利容器の発見場所を「伝スバシ」としていることを、勝木氏は紹介された。

また、同インタビュー記事において、発見当時、TC-557の中は金箔だったと吉川は証言しているが、現在、この舎利容器には金箔が貼られていた形跡はなく、東博にキジル出土とされる金箔片が所蔵されているのみである。しかしながら、当該の金箔片と舎利容器との関係は判然としないだけでなく、金箔片の出土地も確定できない状況である。従って、TC-557については、東博の所蔵に帰した際の記録を除き、入手の経緯など具体的な背景が闇に包まれている。

このように発見の経緯は不明であるものの、現在見ることができるTC-557は、表面の彩色画の存在により、ドイツ・フランス・ロシアに所蔵される同種の舎利容器とは異なる特徴を有している。即ち、蓋及び胴には麻布を貼り、その上に彩色画を描いており、蓋には鳥や天人が確認され、天人は箜篌や琵琶を奏でている。一方、胴に描かれた絵画には、仮面をつけて踊っている人々や太鼓・箜篌・排簫・笛といった楽器を奏でつつ、パレードを行う一団が描かれている。この舎利容器の彩色画は、クチャ土着の風俗を反映していると思われているが、実際には中央アジアのクチャには存在していなかったと見られるものも描かれており、東西文化が交わる地域としてのクチャの特徴を、良く反映していると言える。

**********************************************************************

時間の都合により、講演後に予定されていた質疑応答は割愛されたが、終了後、会場では本学関係者との間で、和やかな雰囲気の下、活発な交流が行われた。

荻原裕敏(DARC PD)